在明清小說中,有一類較為可笑的角色,那就是儒學教官。明代創立了較為完備的官辦教育體系,在各級學校中充任教職的就是儒學教官。

《聊齋志異》中有倚仗狐貍附耳傳話方能履職的聾教官。《笑林廣記》中有生前嗜酒,死后仍與鬼魅夜聚、行令飲酒的展教諭。《二刻拍案驚奇》中有詩云“盤中何所有?苜蓿長闌干”,教官以喂馬的苜蓿堆滿餐盤,其清寒之狀躍然紙上。《雪濤諧史》載一教官用一只雞待20余客,卻只見蘿卜,其待客之窘傳為笑談。《笑林廣記》中有教官見到大象,竟嘆道,“祭丁(古代祭祀孔子的國家級禮制)的豬羊有這般肥大便好”。

這些光怪陸離的詼諧記載,勾勒出明清教官群體的面貌,匯成一幅明清教育生態的微縮圖景,道盡其俸祿不繼、肉食難得的寒酸處境,盡顯其清貧窘迫的經濟實況,折射其在道德理想與現實壓力之間的掙扎。而這些都與他們微薄的收入和尷尬的地位不無關系。

明洪武初年在全國府、州、縣及衛所廣設儒學,教官總數有4200余員。府學設教授、訓導;州學設學正、訓導;縣學設教諭、訓導。明朝雖然形式上重教,但并不尊師。全國最高學府國子監主官為祭酒,僅為從四品,低于地方知府(正四品)。地方儒官品秩更低。最高的地方儒官府學教授僅從九品,其余教官皆未入流。可以說,這與其教書育人、教化風俗的重要作用是極不相稱的。與低下的品秩對應的是微薄的俸米(指古代官員俸祿中以米糧形式支發的部分)。府學教授每月俸米5石,“州學正月米二石五斗,縣教諭、府州縣訓導月米二石”(《明史》卷八二《食貨志六》)。

明代官俸素稱苛薄,尤在于“折色”——官員俸米多折成紙幣“大明寶鈔”(稱“折色俸鈔”)發放,比例高達六到八成。隨著寶鈔急劇貶值,官員實際收入中真正具有價值的,僅剩以糙米形式發放的二到四成“本色米”。

宣德年間孔友諒曾痛陳:“其余大小官自折鈔外,月不過米二石,不足食數人”(《明史》卷一六四《孔友諒傳》)。明中后期,少數地區雖為教諭、訓導月增1石米,也不過杯水車薪。醫學、陰陽學這類專門學校的教官不僅品秩低下,且沒有俸祿,幾乎與差役無異。

明末經濟繁榮的江南,長工一年“吃米五石五斗”(《沈氏農書》卷上《運田地法》),底層教官全年俸米勉強夠養活四五口人。《聊齋志異》中的聾教官為貼補日用,兜售房中偽器,以致提學使索賄時,說出“八錢者最佳,下官不敢呈進”之語(卷一三《司訓》)。《笑林廣記》中終日少食肉的教官之子打架輸給常年吃肉的縣丞之子,教官勸慰兒子等祭丁后領了胙肉,吃飽再戰。還有兩位教官在祭丁后爭搶豬內臟的趣事。這些軼聞詼諧的背后,盡現寒官清苦之狀。

明代教官的俸米本就微薄,還要折算成已嚴重貶值的寶鈔,導致其實際收入大幅縮水,生活普遍困窘。隨著明代賦役制度改革推進,官俸也逐步折成白銀發放,但各地折算標準差別較大,教官們的收入因此呈現極大差異。

在折價較高的地區,1石米可折銀1兩;折價較低的地區,1石米僅折銀5到7錢。萬歷時期常州府米銀折價比是1石米折銀1兩,府學教授年支本色米60石,折白銀60兩,而太平府學教授雖同樣支米60石,但米銀折價比為1石米折銀5錢,年俸實得30兩——同樣品級的官職,俸米折銀后的年收入竟相差30兩。此外,部分地區(如常熟縣學)仍直接發放糙米作為俸祿。

除了不算豐厚的俸米外,明政府也為教官提供一些額外補貼。各級官學面向生員的“會饌”制度也惠及教官,在其正常運行時期,基本可保障教官每日餐食。部分官學還為教官提供官舍居住,并配有力役服務、供給辦公物品。隨著明代賦役制度改革,這些膳食、勞役等生活補貼逐漸折銀發放,成為教官除俸米之外的重要收入來源,在一定程度上緩解了他們的經濟壓力。

明代地方儒學的日常運作(包括教學、考試、會饌及祭祀等事務),需由地方政府征調民力。所用人役種類繁多,如負責膳食的膳夫、承擔雜役的齋夫、管理倉庫的斗級、守夜的燈夫等。地方政府還負責教官到任時的衙署修繕、日用器具購置,以及祭祀香燭、辦公紙筆、出行車馬與喂馬草料等各項開支。賦役改革后,上述多數項目折銀發放,但同樣因地區而異。萬歷時期,常熟縣學教官每年可領齋夫銀24兩、雇馬銀9兩、膳夫銀5.2兩,加起來頗為可觀。漢川縣教官除俸米外,僅有門子銀5兩,顯得相當寒酸。有些地區還會額外“加薪”,如萬歷時通州為教官增發租轎銀12兩,高郵州增發傘夫銀5.6兩,可謂關懷備至。

有學者認為,明代普通人的平均年收入約為10.8兩。教官的實際收入因任職地點不同而差異極大。萬歷時期,漢川縣學教官年收入26.6兩,約合2個普通人的年薪。同品級的無錫縣學教官在每月多1石本色米的基礎上,各項補貼疊加,年入53兩,可抵將近5人年薪。府學教授收入更高。萬歷時期,常州府學教授正俸加補貼達77兩,可抵7人年薪。由此可見,明代教官的實際收入與地方的俸祿結構及財政政策緊密相關。

明洪武時期,國子監祭酒宋訥被指控收受監生家屬財物。對此,朱元璋竟表示:“此生員父兄之賢也,彰師之善教,儒者至此,以為光榮之萬幸。”(《國子監通志》卷四《敕諭》)這表明,明初教官接受生員饋贈并不被視為貪腐,反而被看作對其教學成就的肯定與儒者榮譽的體現。此類贈禮后來逐漸被稱作“常例”,成為教官合法收入的組成部分。

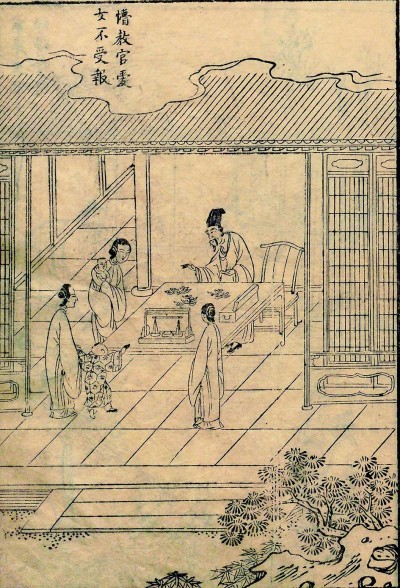

常例中最普遍的是“束脩”與“節禮”,即學生出于尊師傳統贈送的禮金或禮物。朱元璋允許教官收取束脩,清正廉潔的教官對諸生饋遺,“多寡不較,有無不較”(《無錫縣學筆記》卷六《校職》)。但有的教官甚至依賴此項銀錢度日,如《醒世姻緣傳》中的薛振連著做了三任教官,靠這幾年積下的束脩勉強度日。更有甚者,有的教官無須到任,僅憑一紙諭帖,便可獲得地方衙門直接從生員廩糧中扣取的常例。《二刻拍案驚奇》中的韓贊卿被選到偏遠地區做教諭,學吏提到,“舊規但是老爹們來,只在省城住下,寫個諭帖來知會我們,開本花名冊子送來,秀才廩糧中扣出一個常例,一同送到,一件事就完了”(卷二六《懵教官愛女不受報,窮庠生助師得令終》)。

明代教官品級低、升遷難,多數人終生滯于教職。不少人便生出“反正途窮日暮,不如靠束脩以糊口”的念頭,逐漸突破廉潔底線。教官一旦徹底失去操守,常例這一陋規極易演變為公然勒索。

《醒世姻緣傳》中的訓導單于民,借新生入學之機層層盤剝,索要“堂上的常規”“齋里的舊例”“家人又要小包”“兒子又要梯(體)己”(第二十五回《薛教授山中占籍,狄員外店內聯姻》),逼得貧寒生員典田賣地、家破人亡。這種常例實為低俸制度下的畸形產物,嚴重腐蝕了師道正義。其清濁貪廉,皆系于教官一念之間——遇到《笑贊》中孟黃鼬這般軟磨硬泡要束脩的教官,學生也無可奈何。

明代教官收入差距可謂驚人:一邊是天啟年間南京國子監祭酒,年入超168兩,待遇優渥。另一邊是大多數地方教官,正俸微薄,維持體面與交際稍顯吃力。不過,實際情況卻也未必如此——《二刻拍案驚奇》中高愚溪做地方教官兩三任即積銀四五百兩,沛縣某王姓訓導數年薪俸與常例合計達600兩。為保障儒學教官的生活需求,明政府采取了一定的折中措施,包括發放生活補助、將常例收入合法化。這一做法是明代官俸構成調整的一種反映,卻帶來了一系列負面影響:生活補貼可能會加重對百姓的盤剝,默許常例則極易導致教官貪污。

明代儒學教官是位卑俸薄與人性貪廉的顯微鏡。富者悄然盤剝積銀,貧者苦守寒門冷署,其形象,從來不止“窮教書”的單一面孔。

來源:光明網 作者:趙瑤丹

掃一掃分享本頁

掃一掃分享本頁